1.

在犧牲的體系中,某(些)人的利益是從犧牲他者(們)的生活(生命、健康、日常、財產、尊嚴、希望等)之中產生並維持下去的。沒有被犧牲者的犧牲,要求犧牲的那方不可能產生利益,也不可能維持利益。但這個犧牲通常不是被隱蔽起來,就是作為一個共同體(國家、國民、社會、企業等)的「尊貴之犧牲」而被美化,或正當化。 高橋哲哉

寫戰爭,更是寫人。我只掌握一個重點:人性更重要。在戰爭中,確實是有某種比歷史更有力量的東西在掌控著人們。我需要更廣闊的視野,要書寫的是生與死的真相,而不僅僅是戰爭的真實面。我要提出杜斯妥也夫斯基式的問題:「在一個人的身上,到底有多少種人格?又如何保護個人的本質?」...我們要在那場慘烈的戰爭中尋找什麼?不是彪炳的戰功,也不是英雄行徑,而是一些小事和人性...如果我們很想了解當時的人在家裡頭會談什麼、如何打仗,或是離開愛人上戰場的最後一個夜晚,都說了些什麼情話,以及留下來等待的人會怎樣送心愛的人上前線,會怎樣祈禱著他們平安歸來等等,那麼,我們就不該只去讀那些英雄人物的傳記,而是要尋找那些普通年輕人的遭遇。 斯維拉娜‧亞歷塞維奇

「『...美美...從今以後也要一直...聽命令去打仗嗎?永遠要保持這樣嗎?』『可是,由美美去打仗是好事吧?』(好奇怪喔...這種事情......可是...從沒去過戰場,老是受她保護的我,無法否定美美的生活態度。)」,杜滋琪·席娜在與卡嘉莉·美美的如上互動中面臨了希望她不要參戰然「立場」上無法如此要求的困境,芙拉蒂蕾娜·米利傑在『86-エイティシックス-』第一卷中對戰死者致哀時則以更直接的方式遭逢了這一問題,安里アサト看待戰爭的視角以及最開始就將結構之壓迫「顯題化」的敘事從這個意義上可以用來標記出在既刊八卷的『きみが死ぬまで恋をしたい』這裡被主軸校園日常劇情遮蔽的「體系」。「『對於櫻花的事情…真的非常遺憾。要是我能更警覺一點…』...『我們才剛死了一個同伴,這種時候哪有空陪你玩這種僞善的遊戲啊,好歹有點自知之明吧。』」,第一卷第三章裡賽歐以如上的言語怒斥試圖關心他們的蕾娜,他指出在他們於牆外戰鬥時待在牆內「指揮」的她仍然是個靠壓榨他們來維護日常的既得利益者,連共同站在前線都做不到的蕾娜自然不會有以戰友身分致哀的「資格」,她的哀傷因而也只能是一種自我滿足且不具正當性的「安全之疼痛」。在這部作品中,蕾娜的白系種國家藉由驅使有色人種作為「八六」上戰場對抗機械軍團才勉強以畸形的方式存續下來,這種依賴獻祭他者維持自身利益的體制即為使她難以「正當」哀傷的「犧牲的體系」,席娜向美美表達關愛時之所以感到「侷限」也完全是出於這一框架。本作和安里アサト不同的地方則在於「犧牲的體系」在此具有重層,位於前景的也並非是「犧牲哪個種族來維持特定種族利益」的大敘事。「前輩說最近被召集上戰場的學生減少了。好像是美美的功勞。聽說她一個人相當於10個人的戰力,到處殺敵。應該說...如果她有那種本事,一開始就該這麼做阿...」,其他學生們在二十二話的如上談話裡流露了應該讓美美替代他們戰鬥的想法。雖然美美因為永生魔法而不會真正死去,但她仍然會受傷與討厭痛苦,這些學生在不知這一事實下所講的話從這個意義上正是一種「犧牲的邏輯」,但他們的動機是純然性命攸關的「自我保存」而不是對美美的「歧視」。換言之,「犧牲的體系」之於本作中首先是體現為「犧牲哪條生命來保存自己」的提問,其個人化的特質也才讓依賴美美才存活的席娜優先評判自己的道德。

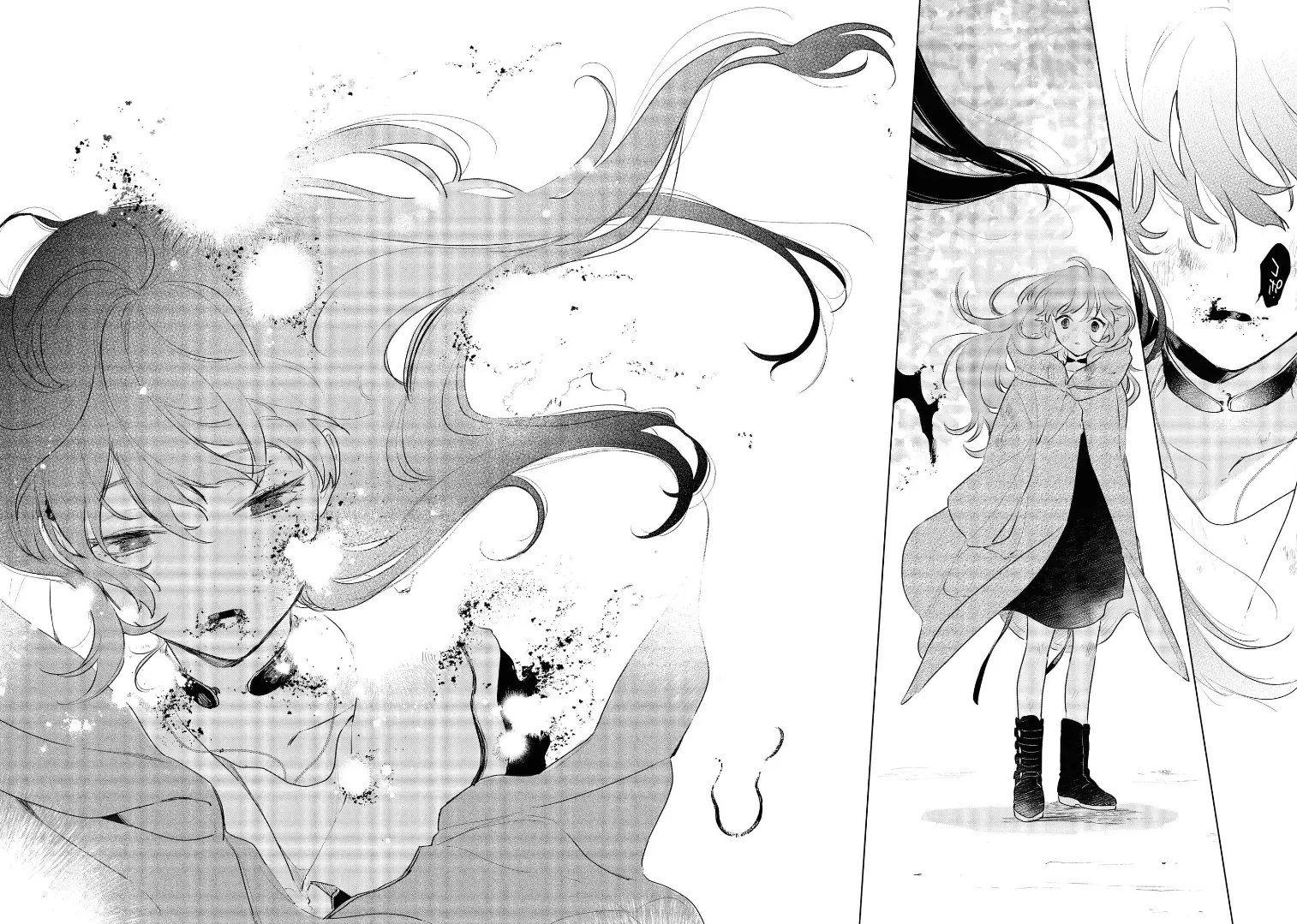

「明明班上死了一位同伴......你們那種雀躍興奮的態度是什麼意思?在戰場上你們這種人會連累大家,至少上課時要認真聽講!」,同為主要角色之一的星蘭在第一話正色斥責了其他熱衷討論美美戰鬥能力的同學。她在此優先投向戰場的關注讓我們注意到「犧牲美美來保存其他人」的體系之所以在學生之間成立是因為外圍有著需要動員學生的「戰爭」,本作最開始對為何學生被動員的解釋點明的則正是「犧牲的體系」的第二層之所在。 「這處設施是...收容無依無靠的孩子,給予教育......再送他們參加戰爭的孤兒院兼國家戰用魔術武器育成機關」,席娜在第一話的如上敘述指出了這所學校與戰場實際上並無「前線」「後方」之分。「真羨慕席娜...戰鬥力很弱。戰爭那種東西,跟妳毫無關係...」,席娜戰死的前室友在二十二話的回憶裡哀怨的忌妒她因為很弱而不必上前線,此種並非因為她「是一般學生」而是因為她「做不到戰鬥」才將她從前線戰場排除的理由與士兵「免役」的原因近乎一致,這根本的顯示出這兩個「身分」在本作即是一個「連續體」。「戰用魔術武器育成」的用詞則提示了國家看待這些學生的真正視角即是「工具」,在此我們首先需要注意的是學生們的「孤兒」身分。「『負責排除任務的部隊……不管選上哪個部隊,都會為此犧牲吧。』『是啊……所以,必須選擇最確實的…』最不會讓任何人心痛的。『最無人惋惜的人選。』」,『86-エイティシックス-』第三卷的第六章裡描寫了軍官們對選何人前往自殺任務進行的討論,他們的話語暗示著將選擇「無親無故」的「八六」一行人,促成這一判斷的正是對「可弔唁性」的不公分配。「可弔唁性是生命之所以出現並得以存續的條件之一...沒有可弔唁性就沒有生命,或者說,就只有活著但不是生命的東西。反之,如果『有生命永遠不會被活過』,那便不會有人給與關懷、沒有證言,即便逝去也無人弔唁。」,朱迪斯·巴特勒在如上的論述中關鍵的指出了生命若要存續那就得有其他人承認他們曾經「活過」,這種能被他人「弔唁」的性質才能讓生命的「逝去」被視做「逝去」,被國家拒絕「弔唁」的「八六」戰鬥的場所因而正是一個「不存在的戰區」,席娜這群學生也是因為其「不可弔唁性」才被容許更多的暴露於暴力之下。在如下的圖中,あおのなち藉由描繪戰死星蘭的消逝細節進一步揭露了戰爭對少女生命的「物化」:

(『きみが死ぬまで恋をしたい』-第14話)

「『...戰場上的學生和士兵的生命,全都受到管理...一旦死亡,身體就會馬上消失,所以這也是沒辦法的。』『也是......如果敵人將遺體帶回去進行各種調查的話......那就困擾了呢』」,席娜與美美在第二話的如上對話讓我們明白了星蘭之所以身體消失是因為她脖子上戴著的項圈分解了她的遺體,角色在這一段以及第四話中席娜斷掉的手被美美以親吻的修復魔法復原時的畫法則都強調了她們的「物質性」構成,她們生命的「物品面向」便是在此得到了強調。「一方面使用魔法......這種人人與生俱來,有點神奇的力量...將學生訓練成有殺人的能力。」,席娜在第一話裡的這段敘述暗示的是所有人都可以被共通的「魔法系統」所衡量,雖然有分「治癒」與「殺人」的不同種類但那至多是一個「職種不同」的問題。換言之,角色們除了作為個別的存在也是歸屬於「軍種」的一員,她們既是「個人形象」一部分又是可計量「共通物質」的「身體」最顯著的體現了少女們是人也是「戰用魔術武器」的二重性。而美美與席娜的對話還包含的另一個重點是「抹消遺體」的理由,對此可以先注意到日軍在太平洋戰爭末期要求沖繩居民進行的「集體自盡」,本作雖然是處理「遺體」但與其實是有著同樣的邏輯。「三十二軍牛島滿中將抵達沖繩後(一九四四年八月三十一日)......軍方一面要求地方上提供糧食,並徵用居民建造陣地,另一方面卻又擔心,萬一居民被美軍抓到,陣地的地點以及武器的數量、兵員人數等軍方的機密情報會遭到外洩。...十一月十八日,第三十二軍發布『有關報導宣傳防諜等之縣民指導綱要』,整建組織與體制,在『軍官民同生共死一體化』的『方針』下實施軍官民一體化的報導宣傳與防諜對策。」,川滿彰對沖繩戰的如上記述指出了「集體自盡」隱身在玉碎思想背後的真正原因正是避免情報外洩,這個對居民和士兵都曾發布過的要求將某部分的人命視作了「軍情資訊載體」的延伸,他們即使尚未被殺害也早已被剝奪了生命而成了「沒有生命的物質」,這種從一開始就無關乎「人」而只是「資訊控管」的框架正是星蘭以及其他戰死者遺體遭到抹消的原因。「『很不幸地,本班出現一位犧牲者。在推崇她的努力的同時...留在人世的我們...每天的訓練要更加投入,提昇能力。』『......有人死掉時...老師總是會這麼說...』」,席娜在第一話開頭對老師的悼詞進行的評價十分關鍵,她提醒了讀者不應錯將這種「形式化的致哀」當成對人之「逝去」的認知。抹去「個別」的身體也是對人作為「個體」之死亡事實的抹消,之後施予的公式化悼詞進一步確認了死者對於國家未曾作為個體而活過,此種國家對「具體死者」的消解也正是「犧牲的體系」第二層的具體面貌。在此,同樣需注意的還包含這一頁對格子的特殊配置。

「少女漫畫中經常運用將受關注的人物在格子前方畫得大大的,而感慨地看著他的人還是面向讀者,排列在後方的手法......如果還要自然地給讀者留下二者面對面的印象,又要從正面來畫二者的臉,怎麼辦好呢?只要顯示出這兩人在同一時間裡,卻又在不同的格子視角中即可。」,夏目房之介在如上論述中提及的手法完全就是あおのなち採用的策略。稍加細看如上這頁就會發現,美美的視線雖然是向著星蘭,但她的正臉和星蘭一樣也是向著讀者呈現,這種以裁切而非邊框分格的手法所要凸顯的正是「同一時間不同角度」下的「這一刻」。然而,美美看著星蘭消失的這一刻雖然沒有線性時間的流動卻仍給人「凝結而永恆」的感受,這除了是因為格子大小的配置更是由星蘭「並非在戰爭中而是之後才死亡」的事實所造成。「對工兵來說,戰爭是在勝利後又過了好幾年才結束的,他們比任何人的作戰時間都要長。勝利後還要繼續冒死拆除炸彈...我們多半不樂意,因為勝利之後才死亡,是最可怕的死亡。」。曾任蘇聯工兵排雷長的阿波琳娜在接受亞歷塞維奇的訪談時對「死亡」的時間點提出了如上感觸,她認為勝利之後才死更為可怕的原因根本上來說是因為在勝利後就無法再以「戰爭」為死亡藉口,人們因此會在沒有大敘事保護的前提下赤裸的直面「死亡」的事實與生命的易逝,在戰鬥中受重傷強忍的星蘭在戰鬥結束後嚥下最後一口氣的合理驟逝就是在「時間點」的意義上揭露了生命被破壞的容易。「事實上,所有的線條不都具有一種潛在的表現力嗎?僅僅藉由改變線條的方向,一條線就可能從呈現出消極跟永恆...到虛弱跟不穩定。」,史考特‧麥克勞德如上的說法指出的是「線條」傳達出訊息的潛力,あおのなち的線條自然也具備這樣的功能。在第一卷後記中,她提到這部作品的畫風是刻意朝著「可愛」去描繪的,但那種纖弱精緻的筆觸所勾勒的「角色」所傳達的感覺與一般作為「親和力」的「可愛」實有相當程度的距離。「小東西。讓人莫名覺得懷念的東西。不守護它似乎它就很容易受到傷害,脆弱而虛幻的東西。浪漫的東西,擁有將人們引領到漫無目的的夢想世界的能力。」,四方田犬彥指出了「可愛」的一個面向是「夢幻」的氛圍,本作從第一卷裡席娜與美美各自受傷到上圖星蘭的消散所表現的正是產生此種夢幻乃至於「虛幻」氛圍的,作為「脆弱性」的「可愛」,而星蘭在上圖身體邊界的逐漸「消解」則包含了另一問題。簡而言之,它展現了個人與社會結構近乎依賴式的聯繫。「有他這個人也好,沒他這個人也好,部隊毫不關心的行進著,而他一離開部隊,就變得毫無價值、毫無力量。」,石川達三在『生きてゐる兵隊』的最後以如上的描述勾勒了近藤這位一等兵的心理狀態,這一段指出的實是「軍人」依賴著部隊本身支撐其「存在方式」的相互關係。「那天,如果老師沒有發現我,我一定還是個無知又沒能力的小孩子。...能有現在的我,都是多虧了學校......」,星蘭在十二話向亞里宣示了自己接受與美美決鬥的原因,她這段話顯示出的正是作為「軍人」的學生依靠制度才能存活的事實。我們已然知道學生們是藉由將性命與身體皆物質化的「魔法系統」才被界定為軍人,那麼她們的身體與生命邊界也就並不歸屬於個人而是向「制度」所開放,石川藉近藤這位一等兵所要說的正是這種「依存關係性」。「依賴意味著脆弱性:一個人在其依賴的社會結構面前是脆弱的,因此,如果結構崩塌了,他便也處於岌岌可危的狀態之中。」,巴特勒如上的論述指出的是「脆弱性」的另一層意思。這個詞在此並非是要說一個人容易受傷,而是一個人之所以為人的界線本就是由社會結構所支撐而沒有真正的「確定性」,星蘭的身體之所以被描繪為「界線崩解」也就可以說是因為她的生命失去了被國家的系統承認為生命的條件,美美存在的「弔詭」也能由此被察覺。

「美美不會死,是因為美美已經死掉了...」,美美在第六話將自己死而復生的秘密告訴席娜,這一秘密在此應注意的實是她已經「死過」的事實。簡言之,她原就因死亡而被排除在集體化的「生命系統」之外,蘇生魔法也並沒有讓她回復成原本的樣子,而是將她身體的時間永遠維持在復活時的狀態並強迫修復一切毀損。換言之,她脫離了對集體生命規則的依賴也能存活,這除了讓她「既非死亡但也不算活著」也使仍然容易受傷的她成了「身體脆弱但沒有『脆弱性』的存在」。不過,美美的特異性在「戰爭」不被置於前景的本作裡首先是以「時間停止」呈現出來,因為她待的就是將「線性時間」「空間化」的「學校」,她在三十七話時喝下的強行成長藥物正是保健醫為了讓她升年級時的長相能融入新的「空間」而調製的。「『跟席娜在一起,學會很多事情,好愉快!』『我覺得是美美有很多不知道的事情...』」,第六話裡席娜和美美的這段對話顯示出美美「常識」的缺乏,她在全作中也基本是從這一角度被描繪,「時間停止」從這個意義上來說應視為對於「成長」的拒絕。並非少女而是更接近「兒童」的美美在大多數時間純真可愛的同時卻在戰鬥中有著冷酷無情的一面,這個近乎於另一人格的面向之所以能在平時純真的美美身上看到則不得不說是來自本田和子在「學校」這一裝置裡看見的與軍營之類近性。「好戰的氣氛無孔不入,甚至已傳到這個鄉下地方來,使少年做著英雄的夢,儘管他們不知道該年春天日本脫離國際聯盟、成為世界孤兒代表什麼意義、也不知道這件事跟隔壁鎮學校的老師入獄有什麼關係。知曉這些事實的自由已遭到剝奪,而且是在他們渾然未覺的情況下。」,壺井榮在小說『二十四の瞳』的如上描述裡勾勒出了日本昭和初期的國內狀況,她的觀察指出學生們在被遮蔽事實的環境裡遭到了戰爭氛圍的滲透,而只能教授戰爭意識形態的學校與軍營也確實沒有區別。精確來說,學校要作的是讓戰爭「自然化」,席娜的教師們如下的討論準確體現了這點。「『敵人還會繼續進攻...直到得手『那個』為止。』『關於那個...你們也不告訴這裡的孩子們嗎?』『當然啊!』」,這所學校的教師們在二十六話裡有了如上對話,他們決定將「搶奪禁忌魔法」這一戰爭起因向學生保密,這才使戰爭之於學生成了「沒有具體理由」的「背景」。在如下一張圖中,あおのなち藉由對「敵人」的描繪呈現出了戰爭在本作中的真實性質,以及批判的可能性:

(『きみが死ぬまで恋をしたい』-第3話)

「『我很怕男人!在這之前,我根本不認識家人以外的男人...』『...那,桑,妳閉上眼睛。我來施個咒語喔。聽好了,桑。這裡沒有什麼男人。男人全都是白色的人影。』」,今日マチ子筆下的真由與桑兩位角色在『cocoon』這部裡有了如上對話。在這部以沖繩姬百合學徒隊為主題的漫畫作品中,主角桑這位少女在戰地護士工作迎接第一個傷兵時感到極為恐懼,扮為少女但實為少年的真由在此時提供給她的解方就是將「男性」的具體存在抹除並均質化成同類型白色人影的「意識形態視點」,將上圖裡美美擊倒的「假想敵」與星蘭等學生上戰場時面對的實際敵人一概描繪為「無貌黑袍人」的あおのなち採取的實是同樣的策略,桑仍會被士兵的血汙弄髒與美美仍會受傷則首先提醒了敵人並非「不存在」,是因想像力建構了他們的「敵性」才讓他們被染上了均一色調,あおのなち和今日マチ子的差異則在於她並未從積極意義上描繪將他人均質看待的視點。「『假如有一天...美美回來的時候,平常都在的富朗老師和我不見了,妳會怎麼做?如果再也...見不到我們......』『不要!』『可是,戰爭就是這樣啊...就像美美回來學校一樣......美美今天打倒的敵人,應該也有想回去的場所,或是想對認識的人說「我回來了」。可是,如果死掉了,就再也無法見到任何人...』」,席娜在第十話裡與美美有如上的對話,美美在此處的反應明白的首先顯示了她未曾考慮過敵人也是「人」的事實,主角這一方也穿著斗篷則表明從敵人的視點來看她們也是「無貌黑袍人」。換言之,參與戰鬥雙方的交戰理由是來自被施加的「外部視點」。「(日支友好其實是件簡單的事。)兵士們心想。事實上,在這種非常情況之下,一個人對另一個人的私人友好確是極其簡單,彼此同樣的置身於生命有危險的情況底下,而且這種危險又非出乎個人意志,而是來自國家的因素...」,石川達三如上的描述關鍵的指出了在戰爭時阻礙雙方友好的其實就只是國家的「藩籬」,在軍士之前作為一個「人」的雙方仍然有正視他者的能力,試著告訴美美生命具有重量的席娜身上具有的就是這樣的可能性。「就算妳鬧彆扭,現實就是現實。」,席娜在十一話回想起保健醫說過的如上話語似乎是要暗示本作的基調是宇野常寬所說的那種「為了活下去只能強行選擇特定價值」以及「不得不傷害他人的話那也只能犯錯」的「決斷主義」,但席娜上述的話語早已顯示她從來都沒有從「非我即敵」這種「選邊站」的角度看待戰爭,我們於是可以首先推測席娜若正式上前線救助他人將以她的態度為劇情帶來關鍵的轉機。而在目前最新進度三十八話戰爭都還作為「環境」被接受的前提下,十三話裡初次上戰場生還回學校的星蘭與亞里的對話可以說就是本作面對戰爭的根本立場:

星蘭:「我殺人了。」

亞里:「嗯嗯。」

星蘭:「明明只是...殺一個人而已...我卻一直發抖...敵人對著我使用魔法杖...」

亞里:「嗯。」

星蘭:「我按照上課學的那樣反擊,結果...對方的...身體彈開...我好害怕。原來人...會這麼輕易地死掉...」

亞里:「...星蘭。」

星蘭:「後來,我沒辦法順利行動,像大家那樣作戰...派不上用場...!戰爭是怎麼一回事...我明明知道的...明明做好了戰鬥的覺悟...我現在還是這麼懦弱,毫無能力。...我覺得自己好丟臉。」

亞里:「在殺人時猶豫不決,不是懦弱。不要說『好丟臉』那種話。妳一面發抖一面戰鬥,活著完成任務了。妳所保護的生命,就在這裡。」

『きみが死ぬまで恋をしたい』-第13話

「我下決心要開槍了。打定主意後,突然又閃出個念頭:『這是一個活生生的人哪,雖然是敵人,但畢竟是人。』於是,我的雙手不知怎麼發起抖來......但開槍之後,我抖得更厲害了。」,前蘇聯狙擊手瑪麗亞.伊萬諾夫娜.莫羅卓娃在接受亞歷塞維奇訪談時提到了自己初次開槍時的心路歷程,這段與星蘭基本一致的經驗需要關注的並非「殺人必須習慣」,而毋寧說是在下手之前意識到對方是「人」並感受其生命之重的「步驟」。換言之,即使殺人的處境不可避免,一個人仍然能不將奪取生命的事實「視為自然」。「有些生命比其他人更值得弔唁的這種狀態,意味著平等狀態的永不可及。而其後果便是諸如,對殺戮的限制,將只適用於那些可弔唁的生命之上...」,巴特勒在如上的文字中對「可弔唁性差異分配」的描述正是戰爭對殺人正當化的方法,從反面來說,對任何生命的逝去都能感到「罪惡感」與「震驚」正是對於其「平等性」的承認,亞里允許星蘭保有的「猶豫」所蘊含的即是此種「平等弔唁逝去者」的倫理,她也是在這個在這個意義上抵抗了國家將她訓練為殺戮機器的「物化」。「我在前線死人見得太多了。我已經習慣在死人中間活著,與死者為伍...幾年後,我的感覺才恢復正常,看到死人又會感到害怕了。」,前狙擊手貝拉對生涯的如是回顧指出了對於死亡能有所反應才是人之所以為人的證據,她在戰後花了數年才重新尋回的「恐懼」就是本作在星蘭身上體現出來的人性以及比「敵我之分」更為根本的價值。不過,所謂戰爭被作為「環境」接受並非只是說死亡被當成日常,它同時也是指「所有人」都蒙受了戰爭的影響,從「前線與後方」或者「士兵與一般人」切入只會倒錯的將戰爭化約為特定區域之事。「我們每個人都是透過自己所從事的工作,或是透過我們的生活,去體驗人生的。所以,我可以這樣假設:護士看到的是一種戰爭,麵包師看到的是另一種戰爭;空降兵看到的是一種戰爭,而飛行員看到的又是另一種戰爭。在戰爭中,每個人都有自己的視野局限。」,亞歷塞維奇對自己訪談原則的如上講解首先顯示了她從不同兵種的角度更廣角的還原戰爭影響的努力,但此處更為關鍵的顯然是她對人們「經驗」戰爭方式的根本關注。

她對不同「視角」的涵納除了顧及不同兵種還觸及了更為關鍵的事實,也就是「戰爭的參與者並非只有前線人員,而是含後方在內的所有關係者」,但這並非只是要強調後方人員負責的戰鬥外職務。「『這明明是悲傷難過的事情,妳為什麼笑?』『如果妳在擔心我...不用在意的,星蘭參加戰爭,為了幫別人的忙而拼命,我比任何人都了解她...這一天遲早會來,我也已經有心理準備了。所以,沒關係的。』」,美美與亞里在第十五話裡針對戰死的星蘭有了如上對話。亞里在故事中最開始就明確了與星蘭的關係,因此她的回覆和那時還在摸索如何與美美相處的席娜以及來不及確認關係的艾斯塔相比更能代表前線人員的「關係者」,她這段話表明了星蘭在前線戰鬥時她同樣也承受著巨大的壓力,她的這份煎熬正是她的「戰爭體驗」,席娜對美美的擔憂也是同類型的,但心靈焦慮並非只是這份煎熬的唯一意義。「亞里...妳認為自己...不可以傷心嗎?星蘭一定不會生氣的。」,作為兩人關係最親近的見證者,席娜在十五話向亞里保證她有權為星蘭之死表達自己的哀傷,這才使強忍的亞里終於能放聲哭泣,這一段的重要性在於她展現的悲傷是作品中的葬儀場合首次出現的真正感情,它拒絕讓星蘭被收編進教師推崇戰死者的空洞言語而是強調了死者是一個具體的存在,對於故事行進暫時沒有影響也絕不表示它意義不大。「公開弔唁與憤怒息息相關,而且是直視不正義或難以承擔的逝去時產生的憤怒。」,公開弔唁的作用如巴特勒所言與憤怒息息相關,而從作品來看這一憤怒則未必需要由角色所呈現。從作品視點來看,亞里的哀傷並不只是對她與星蘭關係的凸顯,更應被注意到的是她的感情反襯了葬禮的空泛與其意識形態。在下一章中,將被討論的是使「弔唁」得以成立的「愛」,以及讓「愛」得以延續的另一種「生命」。

2.

我發現把名字的生命(或巴特勒所說的「語言生命」)想作跟佛洛伊德所謂的長期哀悼或憂鬱有密切關係是有幫助的。簡而言之,呼喚名字用佛洛伊德的話來說是一種力比多依附(libidinal attachment)。這樣的力比多依附使他者繼續活著...憂鬱或長期哀悼,例如在瓜地馬拉市街頭吶喊家人的名字或在努納武特的因紐特人家中發生的命名,就是拒絕停止召喚、呼喊、想像、命名所愛對象,無論原來的人是否在眼前。它質疑現實檢驗能夠證明的事實是否就是人類生命的全部...名字的生命提供一種想像生命的方式,或許我們可以稱之為死活相依的方式,這種方式拒絕忽略死者(或我們對死者的慾望),並認真看待我們把死者放在心上的方式... 麗莎‧史蒂文森

「在戰爭中結婚的人,是最幸福的人,最幸福的一對。我們兩個人就是在前線相識相愛的,在烈火與死神中談戀愛。這是一種牢固的聯繫。」 薩烏爾˙亨利霍維奇

「戰場上的愛情,沒有今天和明天之說,它只發生在今天。誰都知道只能愛在此刻,因為一分鐘之後,可能是你也可能是那個人就不在了。在戰爭中一切都發生得飛快:無論是生存或死亡。雖然在戰場上就那麼幾年,但我們已經走過了全部的人生。」

尼娜˙列昂尼多夫娜˙米哈伊

「『...換作是亞里,會怎麼做呢?假設亞里會使用那種魔法...若是有一天,我在亞里的面前...』...『別談這種假設的事情吧...』」,星蘭與亞里在第八話針對上課時提到的「蘇生魔法」有了如上交談,這段話以星蘭發問的直接與亞里遮住眼神的表情首先勾勒了兩人直率與「抑制」感情表達的性格,然此處更為關鍵的毋寧說是亞里不去談論「死亡」的態度。從表層上看她彷彿是在「逃避」自己身處於和死亡相鄰的戰場這一事實,她將星蘭的注意力也拉回「眼前」則使我們可以說這是她對兩人關係的「關注點」,她在對「思考死亡」的「拒絕」中賦予「當下」的優先性也因而是一種對戰場本質的深刻認識,她與星蘭在作品中未曾明述的愛情「萌芽過程」也完全可以說是出自這種「時間感」。「在和平的年代,這種變化會十分緩慢,而且不知不覺。人的面孔是靠長年累月塑造成型的,而在面孔上會慢慢顯現出靈魂。但戰爭卻很快就能創造出自己的人物肖像,書寫出自己的人物畫廊。」,亞歷賽維奇如上的描述可以被解讀成戰爭能迅速的塑造出個人的人格,其原因則在於在一視同仁的「死亡」面前,「是什麼身分」和「建構出來的形象」這種在長時段內發揮影響的要素都只能被「無常」所剝落,個人在攸關自己生死的情境下的反應與抉擇反而能呈現她更根本的面貌,在上一章開頭提到的那些意圖將「戰鬥」與「受傷」交由美美承擔的學生們首先就是這一論點最好的負面實例。「星蘭她...總是...說話語氣很強烈...說的內容都很正確...正確到可笑的程度......但她其實經不起打擊,做事不機靈......卻總是把自己的事情擺在其次...」,亞里在二十五話和艾斯塔交談時被勾起了對星蘭的思念,她在如上回想中把握住的正是星蘭這一角色的「生存態度」,這之所以可能則是因為她們的「學校」就是讓她們準備投向死亡完成生命旅途的場所。如果亞里與星蘭的愛要找一個解釋,那顯然就是因為她們在這樣的環境下很早就掌握了對方「生的方式」並為之所吸引,這種在言行中感受對方本質的交流也讓亞里提出了另一種「生命觀」。在如下一張圖中,あおのなち藉由亞里的「姿勢」展現了她對星蘭的紀念,那也是星蘭的生命在自己之外繼續存在的方式:

(『きみが死ぬまで恋をしたい』-第22話)

「意象本質上雖然與所愛對象相關,卻還存留在哀悼者的『心裡』。哀悼者『擁有』意象...意象獨立於意象依附的肉體而存留下來......意象可能是畫面、手勢、聲音(音樂意象),或文字這類輕易可得的外在客體,很多意義可能濃縮在裡面。」,麗莎‧史蒂文森如上援引佛洛伊德論述的關鍵在於逝者的「意象」即便沒有逝者已不在能由哀悼者所保存,她與佛洛伊德的差異則在於她並不認為有需要「切斷」與「意象」的聯繫,這首先是因為「銘記」本身就是一種對體制強迫性遺忘特定人群的抵抗。「在最初的部隊裏,我和其他人做了個約定。只要有人死了,就把名字刻在他的機體碎片上,交給活下來的人保管。而活到最後的那個人,就要把大家帶往他最後抵達的終點。」,『86-エイティシックス-』第一卷第三章裡辛耶·諾贊告訴蕾娜自己攜帶著至今遇見的所有陣亡者的「名字」與「碎片」,這些「碎片」做為「八六」們存在過的證明正是一種抵抗共和國之遺忘體制的「意象」,史蒂文森不認為需要與「意象」分離的第二個原因則在於那是生命的別樣延續,這正是亞里藉由重溫星蘭尚在時兩人一同做的一切所達成的。亞里在上圖的姿勢與第八話和星蘭聊天時幾乎一致,這最為根本的體現出和星蘭共度的時光仍然「活」在她的身上。「你平安無事,真是太好了。她能讓你存活下來,真是太好了......!謝謝你告訴我這件事,前輩。」,面對向自己告罪的男性學生,因他接受了星蘭給的藥物才導致愛人之死的亞里在深吸一口氣之後致予對方的是最為可敬的「寬恕」,這同時也是因為星蘭付出的生命確實收穫了成果。

稍作偏題的話,這個男學生提醒了我們這個世界觀是有男性存在的,但あおのなち卻寫出了純女校的感覺以及「異性戀」彷彿從一開始就不存在似的「自然感」。作品裡最開始就提到按男女分班當然是男女沒有交集的最基礎原因,但「戰場」的性質也同樣關鍵。「前線的女孩當中,我見過很多漂亮的,但我們從來沒有把她們當女人看。儘管在我看來,她們都出落得相當出色。不過,我們一直把她們當好朋友看待,是她們把我們從戰場上背回來,救活我們,還幫助我們康復,我兩次受傷也是她們背我回來的,所以怎麼能對她們有非份之想呢?」,亞歷塞維奇在前往採訪下一個對象之前於列車上遭遇了一位退役男兵,她對這位老兵臨時採訪得到的如上回復完全可以拿來敘述あおのなち將「異性戀」巧妙省略的方式。簡而言之,在一同面對敵人與死亡的戰場上,身旁的人不論是從義務還是認知上首先都是「戰友」而不是「男人」或「女人」,星蘭對那位男學生的救助就是最好的證明。如果要為本作的學校將所有學生均質化的做法勉強找一個積極意義,那顯然就是將所有人視為「軍人」而不去在乎社會性別的二元框架。「『哈路的便服和制服都是男生用的呢...哈路明明是女孩子。』『......妳覺得噁心嗎?妳也...覺得我很奇怪嗎?』『不--!哈路這樣穿很可愛。衣服也是哈路自己選的吧?那就ㄧ點都不奇怪啊!』」,本作一位在認同上難以接受「女性」框架的角色哈路在十九話裡與美美有了這般對話,美美對她的男裝只在最開始稍感訝異但實則毫不在乎正是出自本作的學校那不在乎性別的魔法教育。將話題重新拉回亞里,她那句向前輩致予的「寬恕」也是她對星蘭「意象」的尊重,這在預示未來劇情的意義上引出了更為激進的表達:

「如果那種事情能成功...我絕對...不讓任何人使用。星蘭的生命...只屬於星蘭一個人。永遠的生命,是活著的人的自私想法,不能強加在死者身上。任何人都沒有權利,擅自決定她靈魂的去留。當然我也...不能使用魔法。要是用別人的生命,交換星蘭的復活,她會責備我的。星蘭可能也會這樣回答...」 『きみが死ぬまで恋をしたい』-第16話

「擅自認定他人生命的價值,會不會跟否定生命一樣危險?」,史蒂文森如上的提問在她的作品中指向的是對加拿大政府「照護」因紐特人方式的批判,她認為加拿大政府以維持生命為最高目的對因紐特人實施的「生命政治」只是將他們視為統計數據而無視他們的感受,並且也忽視了生命以另一種型態存在的事實,亞里拒絕讓星蘭復活的理由完全能被這樣闡述。「那對我國來說,是無可替代的兵力...」,在第七話裡曾有校方的高層如此描述美美,這顯示出被以蘇生魔法復活而獲得不壞身體的人只會被國家當成更好用的戰爭工具,亞里不讓星蘭復活首先就避免了她的生命被如此褻瀆,她同時一併重視的是星蘭的「生存態度」。即便星蘭確實有沒能活著回來見到她的遺憾,但「正直的活著」才是構成她的核心,如果亞里因為私人的情愛藉由犧牲一條性命將她換回來,星蘭使她愛上的「正直」才會遭到貶損。「星蘭喜歡我按照自己的想法行事,維持原本的樣子...對我來說這才重要。」,亞里在二十五話裡對艾斯塔的宣言確實像是她準備切斷自己的哀悼走向「自由」,但這個宣言的實質其實是十六話的延續以及二十二話的深化。正是因為她真正的把星蘭「放在心上」,直面自己的情感不再掩飾這種旁人眼中「想開了」的舉動對亞里而言恰恰是她按星蘭喜歡的樣子活著並永遠將她的生命帶在身邊的證明,我們由此也能注意到席娜與美美可能的發展方向。當亞里在十六話做出如上宣言時,美美對此有了受到觸動的反應而席娜則表示認同,這預示了兩種可能。其一,美美或將因為亞里批評蘇生魔法很「自私」而主動找出捨棄自己永生性質的方法,雖然她現在仍然認為自己能幫忙打仗很重要,但在三十四話與席娜成為戀人之後,終將意識到席娜會比自己早逝去的她或許會為了與席娜一同離去而捨棄永生,但あおのなち以如下一張表現席娜與美美戀人關係的圖鋪陳的發展可能更切合於標題:

(『きみが死ぬまで恋をしたい』-第36話)

「賦予閱讀順序的時間分節功能被盡可能地解除,畫面呈現時間幾乎不在的漂浮感...在表現極為主觀的情緒,而且是如酩酊狀態般曖昧感覺時尤為發揮效果。」,夏目房之介對少女漫畫手法的如上描述恰當的解釋了上圖裡左半頁的表現手法。雖然它切成了三塊但並無法看出任何「流動」,「穿過」格子的美美與席娜比起被格子所「標記」毋寧說是「享有」並定義了這一頁的時間,席娜的獨白中提到「與美美一同共度」就已滿足就是此頁表現手法的最佳註解。右半頁雖然有相對顯著的分格,但它們全都缺乏實物背景也同樣可以說是一種因兩人只看著對方而造成的「主觀之無時間」,累積這種時光也正是席娜對美美與自己的壽命差給出的解答。「我以外的人跟美美一起活下去的那天,絕對會到來...即使如此還是要說嗎?為了獨佔她?為了不要被忘記?如果是戀人?她就會記住我嗎?」,席娜在三十話裡對是否要向美美表白產生了如上疑問,我們首先可以注意到她已經在對亞里的認可那裡接受了自己的生命有限的事實,以此為出發點思考如何讓自己的「意象」留在美美身邊的她最終的選擇就是與她成為戀人。「美美和席娜也是彼此特別的人,所以可以成為戀人吧?嘿嘿嘿...席娜知道嗎?朋友可以交很多個,但戀人只能有一個。」,美美在三十四話對席娜表白的回應雖然不等於她完全理解戀愛感情是什麼意思,但可以確定的是她正式找到了一個名字來宣稱席娜對她的「獨一無二」。自此,這段關係性的「意象」將永遠伴隨著她。就跟亞里對星蘭的銘記一般,在一段關係中被影響而帶著所愛之人的期許活下去是一種永不停止且拒絕遺忘的「弔唁」。在生命脆弱如微塵的戰爭時代,它告訴我們生命仍然是重要的,並且死亡也無法阻擋生命在自己以外(Beside itself)的延續。毫無疑問的,亞里將帶著對星蘭的思念以及她在這段關係中的改變走到生命終點,美美顯然也將如此。根據目前的鋪陳,席娜的逝去顯然是無法避免的,而美美的永生也應該不會真的維持下去。直到美美無法再自我修復而迎來生命終點的那刻,因壽命差必然先行離去的席娜無疑的還會留在她的心中:

將逝者的記憶銘記於心,並與之一同走到最後。或許,あおのなち所謂的『きみが死ぬまで恋をしたい』最終要表達的就是這樣的關係。

參考資料

1.あおのなち:『きみが死ぬまで恋をしたい』、百合姫コミックス、既刊8卷)

2.安里アサト:『86-エイティシックス-』 、『電撃文庫』〈KADOKAWA〉、既刊14巻)

3.高橋哲哉:『犠牲のシステム - 福島・沖縄』(集英社新書) 2012。

4.斯維拉娜‧亞歷塞維奇:《戰爭沒有女人的臉》,呂寧思譯,貓頭鷹出版2024年版。

5.朱迪斯•巴特勒:《戰爭的框架》,申昀晏譯,麥田出版2022年版。

6.朱迪斯•巴特勒:《非暴力的力量: 政治場域中的倫理》,蕭永群譯,商周出版2020年版。

7.川滿彰:『沖縄戦の子どもたち』、吉川弘文館、2021。

8.夏目房之介:『マンガはなぜ面白いのか―その表現と文法』(NHKライブラリー、1997年)

。

9.史考特‧麥克勞德:《漫畫原來要這樣看》,朱浩一譯,愛米粒出版2017年版。

10.四方田犬彥:『「かわいい」論』(ちくま新書 2006年)。

11.石川達三:『生きてゐる兵隊』河出書房(自由新書)1945年 単行本初版。加筆・修正のほか、伏字にされた箇所は復活。昭和20年12月。

12.本田和子:『子ども100年のエポック―「児童の世紀」から「子どもの権利条約」まで』,2000。

13.壺井榮:『二十四の瞳』森田元子絵 光文社 1952 のち新潮文庫、角川文庫。

14.今日マチ子:『cocoon』、秋田書店、2010年8月。

15.宇野常寬:『ゼロ年代の想像力』(早川書房、2008年)。

16.麗莎‧史蒂文森:《生命之側》,謝佩妏譯,左岸出版2024年版。